|

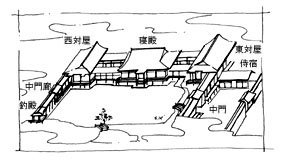

●京都御所

日本の伝統的貴族住宅である寝殿造りの基本形が見られる

京都御所は 1331年(元弘1)光厳天皇が里内裏であった土御門東洞院殿を皇居と定めた。幾多の焼失再建の後 1855年(安政2)に再興された |

|

●厳島神社

本殿は繊細かつ華麗な切妻両流造りで、正面には緑青塗りの引き違いの菱形の格子戸がはめられ、高雅な気品を漂わせています

|

|

●蔀戸 (しとみど)

蔀戸は、細かく格子を組んで裏側に板を張り、外または内側に押し上げて開く水平軸の板戸

開いたときは金具で止めていた

写真は京都御所の紫宸殿の蔀戸で、寝殿造りの特徴である丸柱になっています |

|

●御帳台 (みちょうだい)

「西アジア風天蓋付きベット」という感じでしょうか

天井は、障子が貼ってありました

風俗博物館より |

|

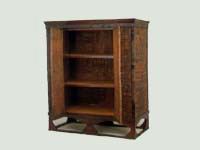

●塗篭 (ぬりごめ)

塗り壁又は、板壁で、寝室や納戸として利用

風俗博物館より

寝室というのはホンマはそういうことになってるだけでほとんど最初から物入れ納屋として使われているかもしれないです

ただ納屋のイメージより宝物をいれておく宝物室と言う感じがします・・・館長の井筒さんより |

|

●屏障具・・・御簾 (みす)

竹製ブラインド

●屏障具・・・屏風 (びょうぶ) |

|

●屏障具・・・几帳 (きちょう)

移動カーテン |

|

●屏障具・・・壁代 (かべしろ)

厚手カーテン |

|

●収納具・・・櫃 (ひつ) |

|

●収納具・・・箱 (はこ) |

|

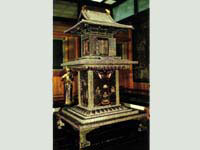

●収納具・・・厨子 (ずし)

逗子とは本来、仏像を安置するもの

本箱や置戸棚のように用いられ、冊子や巻物を収納した |

|

●収納具・・・玉虫厨子 (たまむしずし)

法隆寺に伝わる厨子

装飾の透金の下に玉虫の羽をひくのでこの名がある |

|

●座臥具・・・茵 (しとね)

藁や、い草を編んだござ

または、薄畳を芯とし布の縁をつけたもの

形は、正方形で一辺三尺(900mm)から三尺五寸(1050mm)程度

●座臥具・・・畳 (たたみ) |

|

●座臥具・・・円座 (えんざ)

すげ、い草などの葉を渦巻きのように丸く編んで作った敷物

これを織物で包み縁をつけ、その色によって位の上下の別をつけた |

|

●座臥具・・・多足几 (たそくつくえ) |

|

●座臥具・・・いす

左は、曲ろくで中国形式の折りたたみいす

鎌倉時代から室町時代にかけて中国から入ってきた僧侶の座るいす

右は、正倉院所蔵のいす

神座として置かれていたと推察されている |

|

●座臥具・・・床子 (しょうじ)

机のような形をした四脚の腰掛けで、上面がすのこになっている

大床子、小床子、檜床子などがある

清涼殿では、大床子を二脚並べその上に高麗縁、管円座を敷 |